| 次の頁 TOP |

| シ ス テ ム |

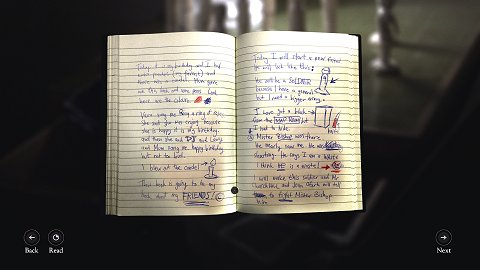

キャンペーン 難易度は無し。クリア後の別モードは持っていない。チャプター単位でのリプレイは用意されていない。 セーブ&ロード チェックポイントセーブ。保存場所は1箇所のみ。 OBJECTIVES 現在の目標の参照機能や矢印による方向ガイド機能は無し。ミニマップを含めてのマップ表示機能なども持っていない。 英語 字幕機能あり。日本語字幕は無し(2019/02)。手書き文書等は読み易い活字フォーマットにして読める機能を備えている。あまり英語の量は多くないし難解でも無い部類。仮に大して理解出来ていなかったとしても、大凡の話の内容は映像のみを視ているだけでも解ると思われる。 その他 見付けたフィギュアはIキーで確認が可能。 *キーアサイン不可×, マウス感度設定不可×, マウス反転不可×, 明るさ調整可○ *Steam実績対応 |

| BASICS |

| CGを使わずに全編の映像が実写で作られているのが最大の特徴。製品頁には“インタラクティブなムービー”と記載されており昔懐かしいFMVスタイルのゲームとなっているが、「ここまでゲームプレイ画面が実写のみに徹底された物は例が無いのではないか」とコメントしている。確かに実写を用いたアドベンチャーゲームなどは過去には多いが、人物は実写だが背景はCG,

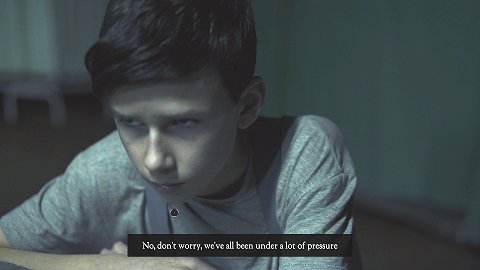

完全な実写動画では無くて実写の静止画と動画の組み合わせ, 操作インターフェイス画面の一部分が動画再生用枠(窓表示)というミックス表示形式, 動画再生パートと通常画面の進行操作パートが別々といった感じで、そう言われるとここまでフル画面による実写動画パートで占められている物は発売当時(2016)としては他になかったかもしれない。例えばこれより少し前の作品でContradictionがADV界隈では有名だが、こちらはフルスクリーンの高画質動画を用いてはいるものの、実写静止画+通常のゲーム用I/F画面をも併せた形式で全面実写映像という訳では無い。後は当然ながら昔の物に比較すると動画の解像度や画質が格段に優れているという点も新鮮さを生み出していると言えよう(ただし今では他の作品も増えたので珍しくはなくなった)。 撮影には実在の俳優のスケージュールを押さえないとならないという関係上、後で修正したくなったからと言って一部のパートを撮り直すという訳には行かない。しかも長期間に渡って俳優のスケージュールを確保出来るほどの予算も無い。そこで入念に構成を考えてストーリーの骨格等を完成させてから撮影に入るという形を取り、撮影は三週間で全て終わらせ、その後編集にて半年ほどでゲームとして仕上げるという風にして完成された。撮影に使用されているのは英国エセックスに有る米ソ冷戦時代に作られた実際のシェルターKelvedon Hatch Secret Nuclear Bunker。現在では内部が一般公開されている。 インタラクティブなムービーで全編実写映像と言われているが、では実際のところどんな感じのゲームなのか?というのが詳しい情報を知らない方にとっては最大の注目点となるだろう。そこで先にその件を解説する事にする。 「インタラクティブ」, 「ポイント&クリック方式」という開発側の発言は確かに正しい。ゲームのI/Fはポインターを動かして画面上の反応の有る箇所を探しクリックしてインタラクト。アイテム類をクリックして取って別の場所で使う。ドキュメント類をクリックして読む。こういった一般的なシステムで構成されている。問題はその課程がとても簡単である事で、アドベンチャーゲームにとって重要な謎解き要素というのが希薄である。単にページめくりの様にクリックしていれば進んで行くというビジュアル作品では無いのだが、「進行させるには画面上で作業が必要」とは言っても、実質的にはすぐに理解出来る簡単な行為をクリックしたりして実行するだけで進んで行ってしまう。実はゲーム内の映像を編集した物が32分間の観るだけの映画作品としても公開されており、それがゲームと同等の内容の作品として通ってしまうという意味でもゲーム的な要素は薄いと言える。 なので残念ながら謎解きが楽しめる懐かしいFMVタイプのアドベンチャーゲームを期待された方には、そういった要素は皆無に近いと言わざるを得ない。パズル的な要素はほぼ無く、その少しの物でさえ頭を悩ませる事なく解けてしまう。よってアドベンチャーゲームとして見るならば面白くは無い。その一方でストーリーの方は評価が高く、それは良い事なのだが混乱を巻き起こす原因ともなっている。つまりアドベンチャーゲームとして見るか、インタラクティブなムービー作品として見るかで評価は大きく変わり、その両者の評価が混じっているからSteamのレビュー欄などを見ても面白いのかどうかが判別し辛いという状態に。 整理すると発売当時は二つの理由で全体的な評価はあまり芳しくなかった。一つは簡単故に短時間で終わってしまい、これだけの短さでこの値段は高いという不満。もう一つはこういう内容だとは知らなかったという不満で、上で書いた様にFMVのアドベンチャーゲームだと思ったら謎解き要素がほぼ無いゲームと言うよりは映画みたいな作品だったという点である。しかしその後割引きセールも増えた事で値段に関する不満は解消気味となる。また同じパブリッシャーからの新作Late Shift(制作はCtrlMovie)が好評を得た結果として、このLSを面白いと感じたプレイヤーが「Late Shiftと同タイプの作品」と理解した上でこのThe Bunkerをプレイし、こちらも面白いとして高評価が加わった為に全体評価が持ち直しているという状況にある。 もっとどういうタイプの作品なのかをパブリッシャー(デベロッパー)自身が製品頁でちゃんと解説した方が良いと思うのだが、その辺が欠如してしまっているのがゲームの内容外の問題点と言える。 ここからはストーリーの方を評価していく。まずは基本的な点から。アイディアの順番としては何かFMV形式のゲームを作ろうと考えたのが先で、ストーリー構成等を考えてから「これは実写映像で制作した方が面白くなるのではないか?」と思い付いた訳では無い。 何故FMVなのかと言えば、自分達が映画を制作したりもしていて馴染みが深かったというのもあるが、最大の要因は定番の金が無いという件でつまりは予算不足が原因。この内容をゲームとして制作するには、ゲームとしてのシステム構築から始めないとならずそれは時間と人員が必要なので厳しい。次にキャラクターをCGとして制作した方が俳優のスケージュール調整に悩まされる事も無いし、何時でも気に入らないシーンの作り直しがCGで作られたキャラクターならば可能になる。しかしCGで全てのキャラクターを作成して更にちゃんと動かすとなると実写撮影よりもコストが掛かるし製作期間も長くなるので無理だと判断したそうだ。 具体的な内容だが、1986年に英国に核爆弾が投下されてあるRGHQ(Regional Government Headquarter)シェルターの内部には58人の人間が避難する。主人公のジョンはそのシェルターの中で生まれ、外の世界を知らずに育った。そして30年後、シェルターの中で生き残っている人間はジョンただ一人となる。彼は日常的な作業を淡々と続けて過ごしていたが、ある日シェルターの機能に異常が発生し修理をしないと放射能の影響等で内部で長く生きていくことが出来なくなる恐れが生じる。そこでジョンは「このフロアから外に出てはならない」という亡き母の言葉に背いて、勇気を出して原因の調査と修理に階下へと向かうことを決意するという設定。なお核戦争の原因や現在の世界の状況に関してはほぼゲーム内では語られない。そこはこのゲームとは関係が無いという事なのだろうがバッサリ切られている。日課であるラジオ通信のチェックでは他の何者も外部に向けて放送電波を流していない事から、少なくともシェルターから地上に出て再び生活を始めている人類は存在していないというのが判るだけとなっている。 ストーリーは二つの時系列で語られる形式。一つは現在の時点におけるジョンの活動で、他に誰も生き残りが居ないので単独での行動となる。こちらでは必要とされる作業をこなさないとならない為、先に書いた様に謎解きとまでは言えないがいろいろな事を達成していくのが目的となる。もう一つは昔の時点となるジョンの少年時代の設定で、このシェルター内で起きたある種のドラマを描いている。ゲームのタイトル画像を見て「フードを被り斧を持っているこの人物は何を意味しているのだろう?」となった方も多いと思うが、その辺に絡んだストーリーが過去編では展開する事になる。 そのストーリーについては全般に評判が良いのだが、私自身としてもこのストーリー面については高く評価したい。ゲームとしてどうなのかはとりあえず置いておくとして、サスペンス・スリラーとも言えるこのThe Bunkerのストーリー展開は意外性もあって楽しめた。もしゲームであるとは考えずに2時間物の観るだけの映画だったとしたらお勧め出来る作品であるのは間違いない。 俳優の演技の方も上質で、特に思い入れがある俳優とかは出ていないがクオリティは高いと感じられた。ただしジョンの演技が過剰という面は感じられ、大袈裟過ぎるリアクションも一部には見られる。だが外の世界を知らずにシェルターの内部で生まれ育った特殊な人間というのを考えると、階下のエリアに踏み込んだりする際の恐怖感の表現なども無理はないかとも思える。 構造としては展開はリニアでストーリーの分岐要素は含まれていない。FMVゲームでは選択肢による分岐要素と併せて多彩なムービーシーンが用意されている事を大きくフィーチャーしている作品も結構有るがこの作品はそうではない。ただこういうリニアな構成が適していると考えたのではなく、これもやはり予算が無いからという理由での決定であり、分岐シーンを設けて多数の映像を収録するには時間と金が無かったからとしている。そして次の作品では予算を増やしてそういった分岐要素を多分に含んだ作品を作ってみたいとも話している。 選択が存在するのは一部で、これは選択肢が出るのではなく画面上の突然表示された箇所(大きなアイコン表示)を制限時間内にクリック出来たかどうかというミニゲームで決定される。クリック出来たら成功となるのでその後のシーンは行為が成功したという方向の映像になるのだが、実際にはストーリーの展開には影響が無い。背景事情がより良く解るシーンが見られるという程度。 エンディングは2種。途中経過に関係なく最後の選択のみで決まる。選択後の映像はアッサリしており拍子抜けの感があり、もうちょっと両エンディング後の映像を長くして余韻を残しても良かったという印象。 |

| GAMEPLAY |

| ボリュームとしては2〜3時間程度。簡単なので2時間もあればクリア出来てしまう人が大半だろう。リプレイ性はあまり無いが、1周目で取り残したアイテム類を取ったり、分岐シーンでの別映像を観たりしたいならばやる価値は一応ある。 以下ではゲームプレイのインターフェース関連の説明と、それ等が何故簡単なのかも解説していく。まず基本的にはポイントアンドクリック方式となり、プレイ中は全画面表示なのでクリック出来るのか探すべき画面面積は広いと言える。だがクリック可能な箇所はそれほど無く、また見た目的にも解り易いという設定で、クリアには必要な箇所に関しては「ここがクリック出来たのか!」といった難解さは無し。実績に絡んだフィギュア探しとかが難しいくらい。そしてクリック出来る箇所の反応範囲(ホットスポット)が広く、周辺をポインターが通れば反応してくれる為に必死に画面上をスキャナーの如く走査するという必要も無し。ただしクリックするのに順番があって、フラグを立ててからでないと反応しないという箇所は存在している。その前に試してみて「ここは反応しない」と思い込んでいると見逃す可能性が有るという意味。 ・操作としてはそのアイテムを使う際の動作をシミュレートした様なポインター操作を求められるケースがあるが、これも別に難しいとかではない(ドラッグ&ドロップする様な動きをさせる等)。 ・アドベンチャーゲームでは良くあるのだが移動アイコンは判り辛い時もある。これは「こちらへ行きたい」とか「戻る」といった動作をしたい時に、それを行うアイコンの位置が直感的な位置から外れている時に生じる。 ・謎解きは有ると言えば有るのだがどれも簡単で手応え無し。キーパッドのコードを調べる所が在るが詰まるとすればここ位か(最終頁の下段にヒントを掲載)。 ・アイテムを取ったり使ったりする課程は用意されているがインベントリーという概念が無い。多数のアイテムを回収して何所で使用するのかを考えたりとか、アイテムを組み合わせて何か新しい物を創り出したりするのに悩むといった面は持っていない。原則的に必要なアイテムは同じエリア内に有るので、要るとなったらそれを取って持ってくるだけで解決してしまう。 ・ゲームを先に進行させてしまうと戻れない場所は多数。クリアには何の支障もないが、アイテム回収を目指している際には問題となる。 ・アーカイブ系機能は無し。後でドキュメント類などを一覧から参照したりは出来ない。 ゲーム上の欠点についても触れておこう。失敗や死亡の様なゲームオーバーは有るのだが、これ等はミニゲーム的な行為に失敗すると発生する。その主な原因となっているのが高速ボタン連打でこれは非常にというレベルで評判が悪い。ゲームの雰囲気に合わない, (一応は)アドベンチャーゲームに用意されるミニゲームとしては相応しくない, 難し過ぎる等。特にラスト近くに難所が在り、ここで馬鹿馬鹿しくてゲームを投げ出してしまったという怒りの声が掲示板では結構見られる。これは障害対応の項でも書いたが何らかの原因で標準状態よりも困難になっている可能性もあるので該当する方は読んでみてもらいたい。私もこの連打ゲームは面白いとは思えないしこうするべきでは無かったと感じるが、これが原因でゲームを投げてしまうのは勿体ないとは思うので苦戦しているという方も頑張ってみて欲しい。 それとムービーのスキップが出来ない。同じ場所を行ったり来たりする際とかゲームオーバーになって繰り返しとなる状況では面倒だが、多くの方は初回プレイ時はそれ程の負荷には感じないだろう。しかしリプレイしようとした時にはかなり面倒な障害となってしまうのは確か。 |