| シ ス テ ム |

キャンペーン 難易度はEasy / Normal / Difficultの三種類。途中で変更する事は出来ない。マップ単位でのリプレイ機能も無し。 セーブ&ロード クイックセーブを含めて任意の地点でセーブ可能。マップ切り替え時にオートセーブされる。しかしゲームの長さに比較してセーブ用のスロットが12個と少ないのは、昔のゲームならともかくやや問題と言える。 OBJECTIVES 現時点での目標を参照する機能は持っていない。方向ガイドやマップも無し。 EXTRAS 特に無し。 英語 字幕機能有り。会話のシーンは少ないのだが、クリアの為の情報を教えてくれるシーンもあるので聞き逃すと不味い事がある。目標を表示する機能が無いので、見逃した場合には再度戻ってそのシーンを再生するしかない。(暗証番号の場合には当てずっぽうという手も一応残されている)。 |

| GAMEPLAY |

| ゲーム画面上に記載はないのだが全部で6つのエピソードに分かれており、マップ数は30個位。難易度Normalにて17時間程度の長さだった。ゲームの進行は全てが終わった後に、主人公がインターポールの担当者から経緯を聴かれるという回想形式で進められる。 発売前には様々な共通点からPainkillerとの比較が目立ったゲームであり、情報が少なかったにも関わらず私が購入したのもその点に惹かれたのが理由だった。「大量の敵相手にありったけの弾をぶち込んでやるゲーム」という発言, 地獄と実世界を絡ませた設定, バラエティに富んだロケーション設定, グラフィックスに非常に力を入れて最新鋭のエンジンを開発, 物理エンジンによるラグドール表現で敵を吹き飛ばせる等々。 しかし実際には一般的なアクションFPSと同じ様なスタイルとなっており、Painkillerとの相似性はあまり感じられない。敵の数も物凄く多いという訳ではないし、最初からある程度マップ内に配置されていて、イベントの達成等でスクリプトとして追加分が沸いて出てくるというスタンダードな方式である。その意味でPKの様なゲーム性を期待すると外れるので注意。Quakeシリーズとかもっと普通のアクションFPSの方が近い。 評価を分ける大きなポイントとなりそうなのがその世界観である。良く言うならユニークで独創的、悪く言うなら意味不明で支離滅裂。ロケーションにロシアは出て来ないので雰囲気にロシアっぽさは無いのだが、その発想には異文化圏からの異端さが十分に感じられる。 ストーリーの方も変で、消失した昔の恋人の扱いも「これはどうなんだろう....」と思わせるものだし、その後の中盤からの展開にも無理矢理さが感じられる。主人公の考え方というか敵と戦うモチベーションも、説明が少ないので納得がいくレベルには達していない。 発売前にゾンビとの対戦シーンが主に公開されていた事や、魂を抜かれた人間がゾンビ化してしまうと設定から、もっとゾンビを重点的に扱った物なのかと考えていたのだが、ゾンビが登場するのは最初の数マップ程度。また地獄と人間界を接続するというテーマからして終盤にはDoom 3の様に地獄へと赴くのかと思いきや、確かに行くことは行くのだが地獄は人間界のようなオフィスビルになっており、一部のマップしかそれらしさは残されていない。 進行はテレポーターが用意されており様々なロケーションが出て来るのだが、背景設定が良く解らないのもあって統一性が無い。軍用施設や霊魂離脱の研究所等は良いとして、異世界に飛ばされてミュータント, 宇宙人, ロボット等と戦う羽目になったりするかと思うと、その次はペルーのジャングルで現地のゲリラ風兵士との戦いといった風に一般的なミリタリーFPSの様な展開に戻ったりする。しかし持っている武器はそのままなので、ジャングルの中で普通の武器を持った人間相手に悪魔の杖からのエネルギー弾を発射したりするのは、見た目がちょっとしたカオスである。 敵の設定も奇妙。宇宙人がSF系の武器で攻撃してくるならまだしも、アサルトライフルとかを使っているのはよく解らない。同じくデーモンもロケットランチャーを使ってきたりする上に、神殿の様な場所でランニングシャツにジーンズの格好とか、地獄のオフィスではどうやって着たのか背中から翼を出した状態で、スーツ or ワイシャツにネクタイ姿だったりして違和感だらけだ。他には研究所の科学者などは、普通だと警備の兵士が戦っている中で頭を抱えてうずくまったりしているものだが、狂信的という意味なのかナイフやハンドガンの様な弱い武器にも関わらず襲い掛かってくる。 なお発売前のインタビューにはユーモアを重視しているとの発言が見られ、「ただしその内容はロシアにおけるユーモアなので、それを西欧向けにも通用するように出来るだけ改変したりもした」とある。だがその改変に失敗しているのか、それとも最初からロシアでも詰まらないユーモアなのか知らないが、面白さのような物はまるで感じられない。ただそのユーモアとやらが間違った方向に出て、この違和感を生み出している可能性はある。それと蛇足だが部屋の中の写真や絵画にデザイナーの趣味なのかエロ関連の物が結構あって、それもまた地獄というテーマとの違和感を醸し出している。 しかし個人的にはその全体的に異常さが感じられる所が気に入っており、他では見られないような場面切り替えの奇抜さに新鮮さを覚えた。定番の工場や施設エリア等が続くアクションFPSに比べて、良し悪し両方の意味で個性的であり印象に残るゲームではある。 |

| GAMEPLAY(続) |

| ルート探しやパズルの要素がかなり強く、クリアまでの時間もどれだけ解決に悩むかで変わってくるはず。攻略掲示板に「詰まって進み方が解らない」というスレッドが沢山立つタイプのゲームと言えよう。基本として扉の鍵開け等のケースでは、反応がある場所は照準が赤く変化し、その後開ける為のアイテムや暗証番号を見付けてくれば緑色に変化するという仕様。付け加えると多数のドアが在る場所では、ちょっと判り難いのだが開く扉は薄い青色が掛かっているので区別出来る。その他では周囲を見渡して登ったりやジャンプして通れるルートを探すというスタイルになる。 マップ自体が大きなパズルになっている箇所もあって、他のエリアで見付けてきた記号を全て正しく入力しないとならない記憶パズルで構成されているマップや、“Hell”の様に突然テレポートさせられてしまう中を試行錯誤して出口を見付けないとならない物も出て来る。他には総当たり方式で通れる箇所を調べないとならない物とか、かなり判り難いスイッチ類を見付けないとならない場所等、何箇所かはどうやったら進めるのか悩まされる事になるだろう。 そんな中で問題を感じさせるのがジャンプ。通常のジャンプ力は高さ10cm位しか跳んでいないのではないかという程に低いのだが、前進キーを押す事で高いオブジェクトに登ったりする事は出来る。ただし登れる物は高さに関係無く、予め登れると設定してある場所だけなので、登って進む必要がある場所ではまず登れる場所を見付けないとならない。ギャップを跳び越える際のタイミングも少々変わっており、通常の感覚で踏み切ってジャンプしようとするとそのまま跳べずに落下してしまう。より前の地点で踏み切らないとならないのだが、早過ぎると今度は届かなくなったりと慣れが要求される。 そして最大の欠点が非常にジャンプが難しい場所が存在すること。この点についてはPainkillerに似ている。PKをプレイした人なら解ると思うが、通常のジャンプ力では登れないような場所でも、何回もジャンプを繰り返している中に「何らかの小さな突起に引っ掛かった」かの様にジャンプして、高所や坂を登ったり出来る事がある。PKの場合にはメインルートではそれを要求されないので良いのだが、このゲームでは通る必要がある箇所でその様なジャンプが要求されたりするのが困ったところ。「実はここを通るのではないのでは?」と思わせる位の難所もあるので、テストプレイで判らなかったのだろうか?という悪しき例として紹介しておく。    例A)厳密にこの場所だけというのではなく、この様に普通のジャンプでは登れないような段差をクリアしないとならないケースがあるのだが、単純にその前で前進キー+ジャンプではよじ登ってくれない場所が存在する。そこで前進ジャンプを繰り返すのだが、一向に上手く行かないので「間違っているのでは?」となってしまう。 実は今回PDF形式のマニュアルを全て読んでみて分かったのだが、ジャンプキーを二回連続で入力する事でハイジャンプが可能と記載されており(普段は移動キーの説明頁などは在っても読まない事が多いので)、これが使えば良いのではと考えた。しかし知らなかったプレイ当時もジャンプ連打は実行していた訳だし、今回知った上で試してみても上手く機能してくれない。いろいろとやってみた結果、どうも二回連続押しの判定がシビアらしく、相当高速に連打しないと有効にならないようだ。おそらく一番有効な方法は「右手をマウスから放して、その右手で出来る限りの高速連打でジャンプキーを押下し、それにより高く跳ね上がった瞬間を狙って左手で前進キーを押して乗っかる」だと思う。当時のプレイ中に使っていた左手親指による連打速度程度では成功率が低い。 例B)個人的にはここが最大の難所だった(上記の様な右手高速連打を思い付く前だったのもある)。ジャンプする際に向いている方向も正確でないと上手く登れないのと、狭いスペースから滑り落ちない様にしないとならないので難しい。一段上る毎にクイックセーブするべき。しかも最後の段を上る際に上で待っている敵に気が付かれると集まって来てしまうので、そうなると成功した瞬間に攻撃を喰らって死亡しやり直しになったりと、余計に厄介な事になる。このゲームではクイックロードが一瞬なのがせめてもの救い。 例C)ブロックの上をジャンプで渡っていくのだが、明らかにジャンプ力よりも高低差の方が大きい。登る方法は二つで、一つは側面の壁を蹴って高さを稼ぎ、その後瞬間的に目的の方向へと体を捻って到達するやり方。もう一つは真っ直ぐ飛んで目標の段に腹をぶつける様な形にし、その瞬間にタイミング良く前進+ジャンプを入力してよじ登りを成功させるやり方。いずれにしろ一段成功する度にクイックセーブは欠かさないようにする。 |

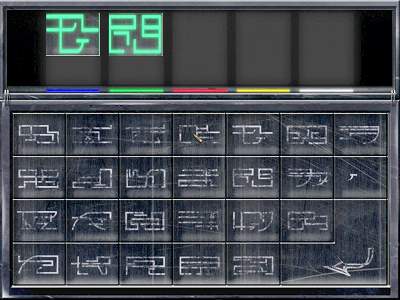

| ARTIFACTS |

| 特殊能力を発動させる為のアイテムとしてアーティファクトが用意されている。詳細な解説が無いので誤りがあるかも知れないが基本事項から説明。 *全19種類存在しており、マップ内に存在しているアーティファクト自体を拾って手に入れる *それぞれ入手可能場所はゲーム内で一箇所のみ(見逃せば二度と手に入らない) *シークレットの様に見付け難い物もあれば、メインルートに置いてある物もある *一度しか使えない物, 回数カウントがあってその分だけ使える物, カウントはないが繰り返し使える物がある 全部発見出来た訳ではないが、以下の様な物が存在している。時間制限のある物は使用中にカウントが表示される。 ・ダメージ4倍 ・ヘルスとアーマーを最大値(200)まで回復 ・ヘルスを400まで上げる ・ヘルスのリジェネレーション ・防御力アップ ・無敵状態になる ・半分の速度に周囲の時間をスローダウン ・弾薬が減らなくなる ・暗視モード+レーダー機能 ・敵から見えなくなる ・体を非常に小さくする 中にはこれが上で書いたようなユーモアなのかも知れないが、「音楽を鳴らす」, 「全く何の役にも立たない」といった意味の無い物も含まれている。 だが残念ながらあまり上手く機能しているとは思えない要素である。その理由は第一に選択キーで選んでから実行キーで発動させるのだが、数が多くなるとすぐに目的の物を呼び出せず、激しい戦闘の最中に使いたいと思ってもそれは困難。ハッキリ言って死んで再チャレンジする際などの、事前にどういう状況になるのか分かっている場所で用意しておいて使うというケースが多くなる。 第二に使い終わったらもう手に入らないとなると、どうしても必要な時まで温存しておこうとなる訳で、結局最後には使わずに残ってしまう物が多くなる。(終盤に手に入るボス戦用の特に強力な能力は別として)。能力毎に消費エネルギーが決まっており、それを共通したエネルギーを使って発動させるといった一般的な方式の方が良かったと思う。 第三に発動時のエフェクトが地味、というか何も無い物がほとんどで寂しい。逆にダメージ4倍の能力は画面が伸びて歪むので極端に使い辛くなるし、暗視能力も画面が見難くなる。 |