| GAMEPLAY |

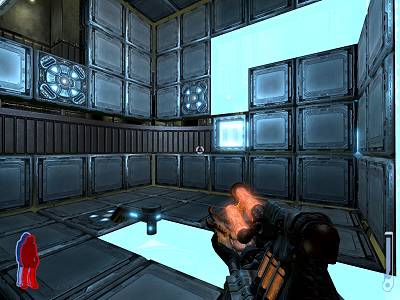

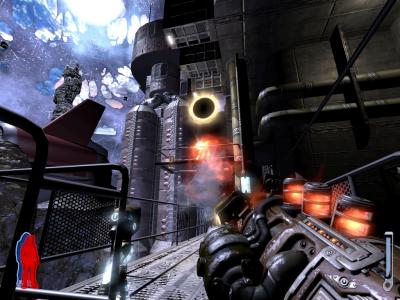

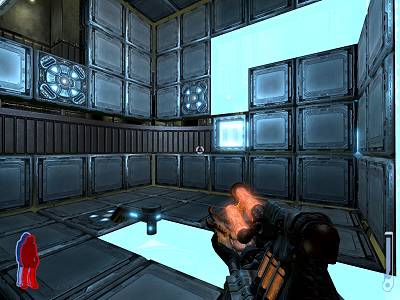

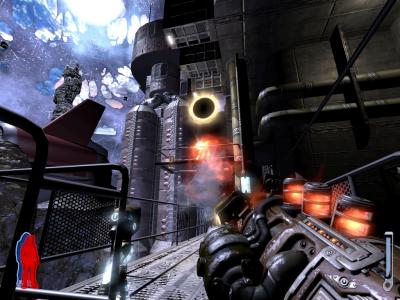

| 以下は自動難易度調整をONにしてのプレイについてなので、OFFだとまた変ってくるかも知れない事を最初に断っておく。 マップ数はかなり多いが、全体的にはXbox 360との共通デザインという事からかサイズが小さ目な物が多い。ただこのゲームにおいてはマップが小さくなった事によるマイナス面というのは特に感じられなかった。 プレイ時間は12時間程度だったが、あちらのプレイヤーのデータでは10時間以内というのが半数程度を占めており、プレイ時間の短さへの不満は多かったようだ。このゲームではパズルを解くのにどの位時間を使うか(どれだけWalkthroughに頼るか)、Death Walkをどれだけ利用するか、自動難易度はONかOFFかといった要素が絡んでくるのでかなり個人差が出ると思う。 進行はほぼ一本道であり、残念ながらリプレイ性は薄い。難易度CherokeeにしてもDWを使う限りは死んでゲームオーバーにはならないのでそれ程難しくはならないという意見が多いようだ。 普通に戦闘する際の感覚はスタンダードなアクションFPSと大差無い。Leanは無いし、Crouchすると命中度が増すとか、走りながらだと照準が開くといった要素は含まれていない。難易度は普通だと思うが、自動難易度調整の他にDeath Walkという特殊なシステムを持っているだけに複雑であり、この点については別の項で詳しく解説する。 自動難易度調整に関しては、露骨に分からないように行うという言葉の通りに、体感的には働いているのかどうかが良く分からなかった。明確に働いているのを感じさせないというのは重要なポイントとは思うが、働いているのかどうかハッキリとは分からない故に批評が難しい。ただゲーム発売後に「コアなFPSのプレイヤー向けに、自動難易度調整の働き加減をマニュアルで調整可能となるような機能を盛り込まなかったのは失敗だった」とコメントされており、スムーズにクリアを続けて行っても難易度の上がり方がゆっくりなので、中々手応えの有るような展開にはなって行かないという問題は持っているようである。 その他にも簡単さを感じさせるような要素が幾つか含まれている。まずはヘルスが1/4以下に下がると点滅し、その状態で武器を撃たなければ1/4までは回復するという仕様になっている。その為に破壊力の有る武器を持っていない敵相手なら逃げたり隠れたりしながら戦えば相当粘れる。次にSWの状態だと敵に気が付かれないので、危なくなったら曲がり角の前でこれに切り替えてから攻撃したりが可能。またSWの状態で攻撃を受けても本体にはダメージが加わらないので、HPが少ない時にはこれで回復薬の有る場所まで粘れたりもする。それとエネルギーとなるSpiritはPainkillerでのSoulとは異なりその場にずっと残っているし、SWになればアクセス出来ないような遠方でも一瞬で回収可能。なのでエリア内の敵を倒したらその都度SWに切り替えて残ったエネルギーを吸い寄せてチャージしてしまえるので、それ程補充に困らないというのもある。 武器の使い勝手は見た目とは異なりノーマルであって、悪くは無いのだがSF的な要素を持った特殊武器が何点か欲しかったところ。中ではLeech Gunは面白いし、Lighteningの破壊力と言いベストの武器だと思う。一方でShotgunに当たるAcid Sprayerが酸の液を吐き出すタイプなので、Shotgunの様に敵を吹き飛ばすといった爽快感や、本当に攻撃が効いているのかが感じられないのは欠点。 Shuttleのパートは思っていたよりも多かったのだが、戦闘自体はシンプルな物で個性的とは言い難い。また物を引き寄せるTractor Beamの使い勝手が最初分かりにくい(引き寄せられる物には近距離まで近付くと特別なカーソルが出る仕組み)というのがあった。 敵のAIは特に優れているという風でもない一般的なレベル。Humanタイプで最も多く遭遇するHunterは立ちっぱなしではなく頻繁にサイドステップを行ってきたりするが、逆に展開を読んで積極的に前に出て来たりといった事はして来ない。また時々近距離なのにこちらを見失う事が有ったり、Grenadeを認識したりはしないとなっている。モンスターのタイプは基本的にこちらに突っ込んで来るかシンプルに攻撃を行って来るかで戦略的な要素はやはりなく、普通のシューティングというスタイルである。結論として戦闘は楽しめるし良く出来てはいるレベルだが、新規な要素といった特筆すべき点は無い。ただ敵が落ちているヘルスを拾って使うので、それを取りたければそこに来るのを阻止しないとならないというのは目新しい要素となる。 戦闘において気になったのは、武器の発射エフェクトが派手なので敵がよく見えなくなる事がある点。特にロケットを放って来る敵が厄介で、ロケットが速い上にこちらも撃っているとその弾道が見え難い。慣れて来ると敵のモーションとかを参考に避けられるようにはなるが、ダメージも大きいので死ぬのはこの敵相手が一番多いと思う。他にはプレイヤーの移動速度がそれ程速くないので、高速でこちらに突っ込んで来る敵相手には避けにくいのでストレスが溜まる。 重力についてはそれほど戦闘には導入されておらず、敵が重力の方向を変えてプレイヤーを混乱させて来るとか、プレイヤー自身が頻繁に重力パッドを撃って床の位置を変えて有利に進めるとかといった要素は含まれていない。単に敵が真上や横方向にいたりするので狙いが若干付けにくくなるだけである。AIの問題なのか重力関連の箇所では敵がHunterばかりという風になっているのも単調さの原因と言える。 同じエンジンのDoom 3同様に進行は一本道で比較的狭い空間が多いのだが、明かりを点けないとよく見えないような場所はほとんど無いし、敵の出現も背後等に驚かす目的で突然出たりという風にはなっておらず、プレイの感覚は普通のFPSに近くなっている。独特なのは雰囲気で、一応生物の内部という事から内臓系のヌメヌメとした感じの場所が多く、内部の建造物のデザインも個性的である。同じD3エンジンのQuake 4は比較的D3同様の”一般的建造物の内部”というイメージが強かったが、こちらはSF的な色彩が強く独自性が高い。 前半は狭い建造物内部のパートが多いのだが、後半になるに連れて広いスペースが増えて来るようになっており、その辺りの巨大さやデザインは壮観である。大きさに比例してShuttleのパートが多くなるので戦闘の感覚がそれ程変る訳ではないが、Sphereの巨大さが実感出来るようなマップはよく出来ている。 アクションゲームにおいては「純粋な戦闘システムの出来具合」と「ストーリーを含めて世界観の構築がどれだけ良く出来ているか」の2点が重要となっているが、Preyでは全ての皮を剥いで見た時の戦闘の面白さについては”やや良”程度だが、後者の構築されたゲームの世界にプレイヤーを惹き込むという点においてはかなり出来が良い。これはこのゲームの大きな魅力である。 パズル性は高く、結構多くの場所で先に進める為にどうやったら良いのかを考えないとならなくなっている。公式Forumには相当な数の「詰まったので教えて欲しい」というスレッドが建っており、その場所も非常に多彩でアドベンチャーゲームのForumを見ている感さえある。その謎解きはユニークで面白い物が数点有るものの、大半は同じパターンの繰り返しであってバラエティさには欠けている。 Spirit Walkに絡んだ物が主体で、肉体ではアクセス出来ない箇所にあるSWを操作する、肉体では見えない隠れた通路を発見する、肉体を特定の場所においてから何かを行う、の3パターンがこのタイプのほとんどを占めている。重力を使った物ではパッドを撃って重力方向を変えて行くというのがパターンで頭を悩ます物は少ない。後は純粋にどこに進めば良いのかが分からないというタイプ。 基本的には論理的に考えてどうすれば良いのかを思考すれば解ける物が多いが、中にはどうしてそうなるのかが理解出来ない物も含まれている。全体的に見れば中には結構面白い物も含まれており(ネタバレになるので具体的に内容は説明出来ないが)、その分悪くは無い出来と言えるだろう。 |

| 問 題 点 |

| ゲームにおいて最も批判の対象となっているのはDeath Walkである。これが有る為に実質Preyにはゲームオーバーが無く、それが簡単過ぎる原因となっているという意見が多い。ただ正確に言うと別にPreyは簡単ではなく難易度的には普通である。Normalがこれより簡単なゲームはもっと存在している。 では何が簡単なのかというと、あまりにも進行がスムーズ過ぎるというのが真の問題点と言える。つまりDWを使って進む限りは詰まって進めなくなる箇所が存在せず(パズルを除く)、ノンストップで流れるようにゲームが進んで、そして終わってしまう。それが「非常に簡単に終わる」という批判につながっており、ゲームの戦闘自体が非常に簡単という訳ではない。 分析してみるとこの機能自体はなかなか上手く出来ており、純粋にアイディアとしてなら秀逸だと思う。例えばだがこれを"Auto Quicksave"の様な機能にした場合(5秒おきに一度メモリ上にSaveを行って履歴を何個分か保持しておいて、死んだら5秒以上前で一番近い時点の物をLoadするといったシステム)、それで復活した所で「その時点でのHPが少な過ぎてもうクリアは無理」となったら意味が無い。かと言ってHPをフルに戻した状態で復活させてはチートみたいで気が削がれてしまう。 その点DWではプレイヤーが復活する事に関して理由付けがなされているので(一応)不自然さは無いし、どれだけのHPを持って復活するのかはプレイヤーの技量によって決まるというシステムとなっている。とにかくHPが欲しければフルまで持って行く事も可能だし、しかしそれには本編のゲーム同様にシューティングの腕が関わって来るというのは上手いやり方だ。 開発側はどの様に考えているのかと言うと、「DeathWalkはGod modeではなく持続的なQuick Saveである」、「PreyはコアなFPSゲーマーをターゲットにしたゲームではなく、非常に幅広い層にアピールするように作られている。そういったプレイヤーには進行過程を失わずにプレイを続けられる方が良いと考えた」、「製作側にとって最悪の事態とはゲームを最後までクリアしてもらえない事である。それを防ぐのに考えられたアイディアであり、これによってゲームの難所が簡単になってしまうのは承知の上」、「DWを使うのが嫌なら普通にQSを使う事が可能であり強制ではない」、といった感じである。 確かにこの機能が幅広い層にアピールする為には相当有効な手段である点、アイディアとしては良く出来ている点、ゲームの流れるような進行に役立っている点は認める。しかし個人的にはそれらの利点を差し引きしてもマイナス要素の方が大きいと結論付けをしたい。 第一の問題はどんな箇所であっても「死なないから必ずクリア出来る」という印象をプレイ前に持ってしまう事。気持ち的な問題になるが、敵を倒すのが話を進行させる為の義務的作業の様に感じられてしまう。少なくとも通常のFPSにおいてはプレイヤーは「クリアは出来るはず」とは思っているが、「もしかしてクリア出来ないくらい難しいかも」という気持ちも持っている。だからクリアした時に「乗り越えた」という達成感が生じる訳で、それがこのシステムだと無くなってしまう。 第二にいくら理由付けが有るとは言え、やはりチートをしているような感は免れない。この点はHPが上昇する代わりに弾薬数が減るとか相応のペナルティが有ったら良かったと思うのだが、ただそれだと難しくなってしまうのでDWという機能の意味が無くなってしまう恐れがある。 最後に「強制ではないので使いたくなければ使わなければ良い」と言うが、実はそうするとゲームが難しくなってしまうという問題が出て来る。これはシステムは異なるが同じくRespawnという概念を採り入れたSerious Sam IIでも見られた問題である。通常のFPSではテストプレイ等の検証から、クリアが可能なように回復薬類をマップ内に配置しているが、「HPを回復させるシステム(Respawn)が別に存在していて、それを使うのがプレイヤーにとって普通の行為である」という認識が製作側に有る場合、マップ内に置かれる回復薬は少なくなる。何故なら回復は代わりにRespawnで行えば良いと考えるからだ。もしRespawn(Prey で言えばDW)を使わないでもQSだけでクリア出来るほどに回復薬を置いてしまったら、今度は折角作った復活システムが多くの人に使われなくなってしまう可能性が高くなるので、必然的に置かれている回復薬の量は少なくせざるを得ない。実際にこのゲームではQSだけでは乗り切るのがかなり難しいと思われる箇所も存在しており、そうなるとそこに来るまでにHPを削られないようにするといった結構前にまで戻ってのやり直しも必要となってくる。その意味でQSが好みならそちらで進めれば問題ないという考え方には同意出来ない。 Portalの使われ方は意義が薄くてちょっとガッカリさせられた。単に広いSphere内の別の場所に移動するのに不自然さを感じさせないというだけで、戦闘においては突然敵が出現するというのに使われている程度。 プレイ前にどの程度敵の種類を明らかにするかというのは製作側の考え方によって異なり、マニュアルにちゃんと全ての敵が解説されている物も有れば、Painkillerの様にTrailer(予告ムービー)でボスまで公開してしまうというゲームも有ったりする。このPreyも公式サイトやムービー、それとゲームのパッケージにボス格の敵とかが普通に載せられており、ちょっとこれはどうなのかなという感は持った。 欠点とは言えないが、人工重力の場所で感覚が変になるという点から3D酔いを感じる人が通常よりも多いようなので、酔い易い人は注意した方が良いだろう。 |