| BASICS |

*一人称視点固定 *武器は存在しない(銃の様な形状のツールを構えて使うシーンは在り) *素手による近接殴り攻撃などは無し *スプリント, ジャンプ, 屈み操作可能 *左右へのリーン操作あり *カバーの概念は無し *FOVの変更が可能(水平80〜115)。初期値はアスペクト比に応じて自動計算される。 *操作のヒント機能あり 基本としてプレイヤー側は敵に対する武器や攻撃手段を持たず、ステルスで隠れたりスプリントで逃げるしかない逃走ゲームである。物を投げ付ける事は可能だが、おそらくダメージという観点では意味が無い。ステルスメーターの様なガイドは無し。 ヘルスを数値として表示するシステムは無し。ダメージを受けるとボヤケたりブレて見える様なエフェクトが掛かり、全体的に暗めになる視覚効果が加わる。回復はマップ内の生命体の様な回復ポッド(正式名不明)に触れる事で行える。どうもヘルス残量に応じてその際のアニメーションが変化する様だが、どの場合でも常に全回復される。その代わりに各一度だけしか使用出来ない。 Penumbraからお馴染みのマウスによる直感的なオブジェクト操作は今回もあり。どういう風に動かせるのかアイコンが変わる事により、明確に操作の仕方が判る様になった(シンプルアイコン選択も可)。特別にUseキーは無く、どのオブジェクトでも左クリックで操作に入り、右クリックで解除という方式。関与可能なオブジェクトはハイライトされるので解り易い。通常のアイテム類ならば左クリックで掴み、右クリックすると掴んだオブジェクトを元の場所に自動的に戻してくれる。投げたければ別に「投げる」キーで投げられるし、持った状態で回転させて全体を見る事も出来る。コンピューター端末などでは画面を左クリックで操作に入り、右クリックでキャンセル。 掴んだり出来るアイテム類は非常に多く、且つ種類も多彩。引き出しやロッカーなどもそのほとんどが開けられる様になっており、中に入っている物の種類の多さなどちょっと驚かされる位に作り込みは細かい。よってリアリティを出すという意味では効果を挙げているのだが、実際には開けた中から有効なアイテムが出現する事はほとんど無く、それに気が付いた時点でほぼ開けなくなってしまった。重要な登場人物の部屋だったら良く探すとか程度。別項で書いた様にゲームのデザインとして、それを入手して読む(聞く)のが自由なアイテムには必須の情報は含まれていないので見逃しても大丈夫である。アイテム収集系の実績も無い為にその意味でも探索はさほど重要では無い。 別に開くインベントリー画面は無し。キーを押すと持っているアイテムのアイコンのみがゲーム画面に表示される。アイテムを使用する箇所ではその意味のアイコンが出て、持っている中から自動的に使用する物が選択される。 描写にグロ要素一部有り。一般的には残虐死体をそう捉えるが、このゲームではいろいろな意味でグロと感じられる可能性がある描写も含まれている(オプションに規制有無設定は無し)。なお「人によって違う」という話になると、高所恐怖症だと問題ありと言えそうな箇所や、蜘蛛が嫌いだとキツいかなと言えそうなエリアも出て来る(どちらも一箇所だけだが)。 |

| GAMEPLAY |

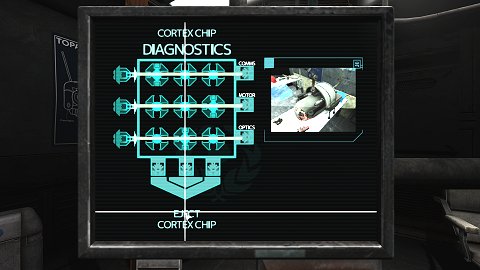

| 初回プレイでクリアまでは11時間。ある程度ストーリーの理解を深めるドキュメント類やコンピューター端末の内容にアクセスしての長さで、もっと徹底して探せば更に掛かる事になる。ちなみに目的地点に到達してしまうと戻れなくなる箇所が有るのと、敵の徘徊している中で危険を冒さないとアクセス出来ない情報類も有るので、全ての用意されている情報にアクセスするというのは容易ではない。逆に強制的に発生する会話シーン等の内容のみで最低限の中身は伝えられるという構成なので、そういったパッシブな情報類を無視しして直線的に進めれば2〜3時間位短縮出来そうである。 ロケーションは施設PATHOS-2のみで施設内のサイトを廻る事になるが、(セーブゲーム上の名称で見ると)広いので複数パートに区切られてカウントされる施設も有れば、施設間の移動ルートが長いのでそこを一つのエリアとして数えられたりもしているので、探索エリアの数は倍位にはなる。進行は一本道だが、小さな区画を順番にクリアして先に進めるというシーンはあまり無くて、結構な広さのエリアが与えられてその中をあっちこっちへと移動しながら目的を達成するという設定が多い。よって自由度が高い訳では無いのだが、ガチガチのスクリプトに乗せられて進んでいるという印象は希薄である。 プレイ前の予想と違っていた点としては海中エリアでの行動が結構多い。Bioshockからの連想で「海中に在る施設内を探索」というイメージだったのだが、施設が海中に広く分散しており移動が必要なのと、その移動用の乗り物が故障していたりで徒歩を余儀なくされたり等が発生する。更には水没してしまっている建物内の探索も含まれるのでそうなっている。なお海中移動においては敵も出現する構成。 海中エリアは潜水服(orパワースーツ)を着ての移動になるが、徒歩ルートは実際に従業員が通ったりする事から目印のランプ類が設置されており特に迷い易い構造では無い。問題に感じたのは海中での移動が長い事で、リアリティと言えばそれまでだが何も発生しないルートなのに相当な長さを移動させられたりもあり。スプリント自体は速いし持続も出来るのだが、ここまで移動が長いのならばスプリントキーのトグル(切り替え)操作が欲しかった。 ストーリーを語る上でメインとなる会話だが、応答時にサイモンに選択肢などは無い。トークアイコンが出ているならクリックすれば自動的に会話が続行される。この場合には最初の会話だけが必須であり、以降の会話を続行するのかはプレイヤーの自由となる。会話はキャサリンとの物が大半を占めるが、その他にも数は少ないが会話が可能な生存者は存在している。 設定は未来となっているが、ゲームに絡んでいる特殊なデバイスとしてはブラックボックスが有る。これは航空機における同名装置の人間用の様な物で、従業員に何らかの事故(負傷)が発生した際に、その直前の20秒間程度の音声情報などを再生してその当時の状況を把握出来るという機器である。サイモンは残されている死体などにアクセスして、各人の死の直前に発生した状況を音声データとして知る事が可能。 常に持ち歩いているのはオムニツール。多機能だがセキュリティ管理用にも使える装置で、これを使って様々な乗り物や機器類のアクセス権を獲得したり、管理端末にセットしてその施設内の管理機能へのアクセスを可能にしたりする。これを管理端末にセットして使えばキャサリンとの通話も確保出来るので、いろいろなやるべき事へのアドバイスも受けられる様になる。後は欠点ではないが気になったのは、設定されているその年台にしてはコンピューター等のデバイスが新しくない(未来的では無い)という感は受けた。 グリップはSOMAにおけるゲームプレイのデザインとして、「次に何をすれば良いのかをプレイヤーに教えない」という点を強調している。「ストーリーをメインにしたいなら(ナラティブなゲームを作りたいなら)、プレイヤーに次の行動について自分で考えさせて、それに責任を持たせるべきである。ヒントを与えたりするのは構わないが、明確に『Xを達成せよ』とメッセージで出したりしてはならない。ミニマップ上に目標地点を示したり、矢印を出して進む方向を出したりする事はプレイヤーの思考や選択肢を奪う事になる。そうなったらプレイヤーは周囲の環境を気にしなくなるから、マップ内のルートは全て単なる通り道となり関心を持たれなくなってリアリティが失われてしまう(白壁のただの通路と同じ)。明確な指示を与えない場合、当然プレイヤーにそれを理解するまでの時間のロスを与えたりする事になるが、そうなる事で『自分は今何をしているのか?』と真剣に考える様になり、 『周囲の環境がどうなっているのか』についても良く観察をする様になるので、それが没入感を増すという風に繋がっていく」。念の為にこれはゲーム性によって変わる話であり、非常に親切なガイド付きのホラーとしては即Dead Spaceが思い浮かぶが、あれはアクションを重視しているのでそれでも良い訳である。 実際にこのゲームではそういったガイドがほぼ存在しないので、会話等をヒントにして次にするべき事、それが解っているなら次に向かうべき場所を自分で考えないとならないケースが多い。よって探索しながらも、「今進んでいるこのルートで正しいのか?」といった不安感や曖昧さが生じる為に、上記の様に真剣に周囲を観察しながら考える事でリアリティが生まれるという効果は確かに認められる。サイモンはゲーム内で与えられる情報だけを頼りに行動しているのだから、プレイヤーにもそれと同じだけの情報のみを与える方が、サイモンとして行動しているという実感を湧かせるには適切という理屈。 それに対してゲームのシステム面に関しては非常に簡素化されている。インベントリーの管理画面などは無いし、正気度の管理やらヘルスメーターなども無し。フラッシュライトのバッテリーやアイテム類の残り数を気にしたりも必要ない。これは「多数の留意しておくべき要素をプレイヤーに与えてしまうと、そちらの管理の方がシビアで重要な事項となってしまい、そうなると肝心のゲーム進行における次の目標が最も楽な達成事項という風に感じられてしまう恐れがある。メインであるはずの目的達成に緊張感が生じなくなっては、ストーリー進行における面白さの維持は困難となる」という理由から。よってリソース管理に気を遣う必要が無いのでその点では楽である。 |

| パ ズ ル |

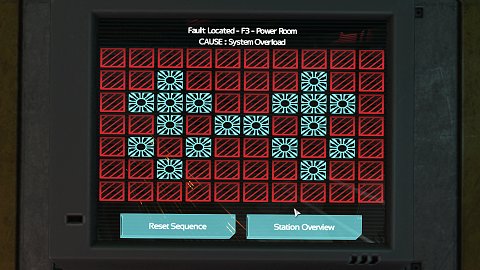

| さて次はパズルについてだが、先に悪い方から書いていく。基本的にはここでもリアリティ重視という姿勢で、単なるパズルとしての登場はゲーム的なのでこのゲームには相応しくないという立場を表明している。アドベンチャーゲームの立場から簡単に解説するなら、例えば開くべきドアに純粋なパズル(スライダーパズル等)やミニゲームが用意されていて、それを解いたら報酬としてドアが開くというシステムはゲーム的。対してセキュリティコードを入力しないとならず、それをどういう風に発見させるかという風に作成されるのはリアル・論理的なパズルという風に分けられている。どちらを使うかや好まれるかは、制作会社とプレイヤーに因るので優劣は無い。 バイオハザードみたいなアクションがメインのゲームであるなら単なる報酬としてパズルを用意しても良いのだが、SOMAの様にゲーム内世界にリアリティを求めているゲームではこれは好ましくない。セキュリティで管理されたドアを開けるのに「横に付いているスライダーパズル等を解くと開く」では、そんな物は現実には存在するはずが無いのだから世界のリアリティが失われてしまう」。だからパズルはリアル路線という話だったのだが、実際にプレイしてみるとそこまでちゃんとしておらず、良くある妥協路線で片付けられている箇所が結構あった。 妥協(中間)路線とは、パズルを解かせるのだが全くその状況とは関係が無いタイプでは無く、関連性を持った物を用意して一応はリアリティを保つというスタイル。例えば回路が故障しているのを修理しないとならない設定の場合、全く関係の無い単なるパズルを解けば回路が繋がった事になるのが純パズル路線で、回路修理の為のアイテムを集めてきて適切に使用したりといった設定を用意するのがリアル・論理路線。その間を取って、パズルを解けばOKなのだが、そのパズルは回路の接続や修理に関連した物(スタートからゴールまでルートを連結するパズル等)を使うというのが中間的な妥協路線とでもいうべき形式となる。だから回路の修理を行っている雰囲気は一応あるのだが、その過程に関しては多分にゲーム的な印象しか受けないというパズルになる。結果的に単なるパズルを解いているという意識が強くなり、そのシーンにおいてはリアリティが失われてしまう。 次に何をすれば良いのか解り辛いパズルが多い。別項にて「次にやるべき事をプレイヤーには教えない」というスタンスについて触れたが、ここでもそれが守られているという事なのだろう。しかしパズルの解法とは別の問題だと思えるし、こちらのパズルについては簡単なガイドを示すべきだと感じられる物が存在している。どれも何をしたら良いのか意味が解れば難しくは無いのだが、その目的に気付くまでしばらくパズルをいじり回したりして眺めていないとならなかったりした。やや話は変わるがルート探しについても、ジャンプして登ったりするのではなく、アクション用のアイコンが出る場所でクリックすると自動的に動作を行うという解決方法などが用意されていたりと迷わされる箇所が在った。 他にはパズルでは無いのだろうが、解答に到達する為には総当たりで試していかないとならないという操作箇所も幾つか出て来る。 良い方については、まずゲームのテーマに沿ったユニークなパズルが幾つか用意されている。他では見られない様な独特な設定と解法を要求されるという意味で大変面白かった。次にモラルチョイスや敵の出現をパズルと絡めている箇所が在り、これもまた工夫されているという感じで良いと思う。それと上では不満を述べたが、リアリティにこだわった形式のパズルの方もちゃんと用意されており、単一の操作画面に向き合っているだけではダメで、複数箇所を歩き回って解法を理解しないとならないという形にされている。 以上の様にパズルには面白い物と不満な物が混在しているという結果であった。 |