ゲーミングチャイルドのCo-op企画としてWhite Noise 2をプレイしたのでそのレポート。

基本情報。制作はスペインのMilkstone Studios。他にSteamで販売されている物としてはZiggurat, Farm Togetherなどが有り、特定ジャンルに偏っている会社ではない。始まりは2012年のWhite Noise: A tale of Horror。Xbox LIVE インディーズゲーム(Xbox 360用のダウンロード販売コーナー)の一本としてリリースされた。当時一大ブームを巻き起こしたホラーゲームSlender: The Eight Pagesのクローンの中の一つ。翌2013年にはそれを4人Co-op可能なオンラインゲームにしたWhite Noise Onlineを発売。これが同年のXbox LIVE インディーズゲームの販売本数で世界第2位となる50万本を記録する大ヒットとなる(とは言っても価格は100円だが)。2014年にはPCにも移植されているが、売り上げはXbox 360版の1/10位だそうでPCでの知名度は高くない。

その続編として作られたのがこのWhite Noise 2。Steamにて16/10/27より早期アクセス開始。2017/04/08に正式発売。現在定価980円。全入りのコンプリートだと1500円程度だが既に最大で80%オフとセール時は安い。特に欧州のGamersgateにてよくセールを行っている。

現在流行している非対称型対戦ゲームの一つであり最大4vs1でプレイ可能。特徴としてはCoopにも対応しており、1人側をAIに任せての4人協力プレイも出来る。両陣営でプレイ可能なソロモードも有り。

基本的なルール。探索者vsクリーチャー(怪物)に分かれての対戦。現在選択可能なのは探索者18人, クリーチャー8体。探索者はマップ内にランダムに配置される8個の手掛かり(5種類)を求めて探し回る。主にコンパスという補助アイテムを使うがクールダウンがあるので常時使用は出来ない。第一フェーズではこの手掛かりを8個回収するのが目的。

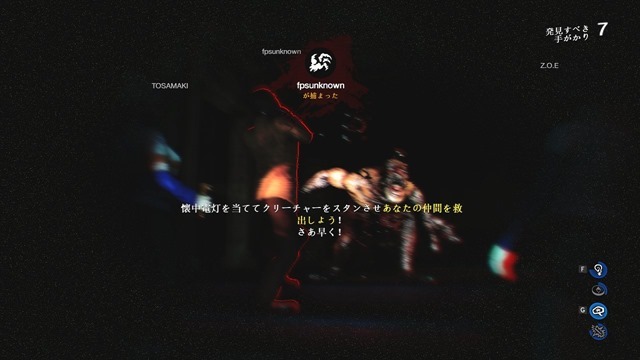

クリーチャー側は探索者を倒す為にマップ内を探し回る。こちらも同じくコンパスのスキルを装備。探索者を捕まえて一定時間経過すれば「闇に飲み込んだ」として倒した事になる。探索者は逃げる事も可能だが、2回目は耐えられる時間が短くなり、3回目で即アウトになる。特殊なシステムとして倒された探索者はゴースト(幽体)となってその後もチームをサポートする事が出来る。能力的には利点も欠点もあり。

メインとなるメカニズムはフラッシュライトとSAN値。探索者はフラッシュライトを携帯しており、これでクリーチャーを照らしてスタンさせる事が出来る。他に同様の照射アイテムとして投げるライトスティックも有り。スタンさせたクリーチャーは一定時間経過後に遠くへと強制テレポートさせられる。ただしそれまでの間は移動して探索者を掴んだりは可能。そしてテレポートさせるまでの時間は回数が増えるほど延びていく。

一方で探索者にはSAN値のパラーメーターがあり、これはクリーチャーを視界に入れてしまったりで低下していく。自動的に回復はしていくのだが、徐々に視界が暗くなってノイズが入り見え辛くなり、最終的にはパニックを引き起こして操作が数秒間不能にまでなってしまう。クリーチャー側はこのSAN値を下げるアイテムとして偶像という物をマップ内の各所に召喚する能力も備えている。

手掛かりを8個回収出来れば最終フェーズへと移行。ここではアーティファクトという大きなオブジェクトがランダムな地点へとスポーンするので、その周囲に配置されるシジル(小さな像)を全て破壊すればアーティファクトが破壊されて探索者側の勝利。シジルの数は参加者*2個(最大8個)。ただしこのフェーズでは探索者の位置はクリーチャーにまる見え状態になる。クリーチャー側は手掛かり探索中、あるいはこのフェーズ中にでも全員をゴースト状態にすれば勝利となる。

同ジャンル作品との比較。主に最大の人気作であるDead by Daylight、あるいはFriday the 13th: The Game等との違いについて。第一にこのゲームは先に述べた様にCo-opとしてヒットした前作の続編である。それ故に前作のファンに購入して貰える様にCo-opをも重視して作られており、人間同士による対戦を前提(専用)に制作されている他の多くの同系作品とは異なる。非対称型でホラー設定のゲームがアナウンスされだしたのは2014年末頃から2015年なので、この間に開発中であったこのWN2もその要素を途中で導入したのだと思われる。最終的に両者の開発上の比重がどの程度になったのかは判らない。

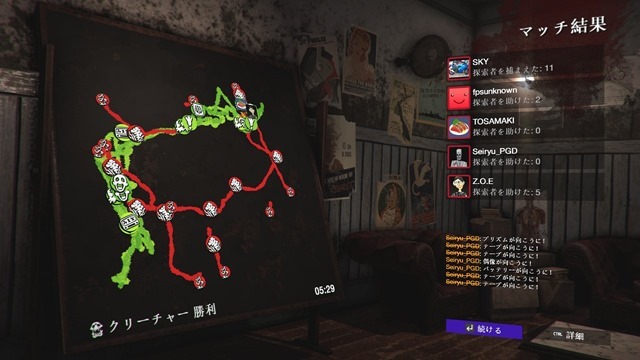

第二に参加者同士の協力が重要というデザイン。DbDは1vs1の対戦が同時に4人分行われている様な状況で、サバイバー側はお互いに協力し合ってもしなくても良いし、あるいは他者を自分の利益の為に利用するという事も許されている。対してこのゲームでは参加者は協力が前提となり、基本的には全員が固まって行動するというゲーム性。死亡しても即抜けせずにゴーストモードでサポートする事が出来る。また勝負の決着は両陣営のどちらが勝利したかのみで判定され、DbDの様に個人単位ではない。探索者側はチームが勝利すればゴーストを含めた全員が勝者と判定されてポイントを得られる。

続いてWN2はあくまでもホラーゲームである。DbDやF13thはホラー映画等の設定を借りているだけで別に怖いというゲームでは無い。と言うかそももそ開発側に「プレイヤーが震えながらプレイする事になる様な物にしよう」という意図が存在しない。何故なら両陣営の勝率を互角にして対戦ゲームとしてバランスを取る事が重要なので、逃げる側の勝率を50%に近付けないとならないからである。しかしゲームに限らずホラー映画とかでもそうだが、殺人鬼に追われる者の脱出確率が半分の50%もあったらヌル過ぎでまるで怖くならない。助かる可能性はほぼ無い、もしくはゼロだと思わせてこそ怖さが生まれる。だが片側の勝率を数%レベルに設定するのは対戦ゲームでは不可能に近い。よって恐怖感を発生させるのは諦めざるを得ないとなっている。もちろん対戦中に緊張感は生じるがそれは他の対戦ゲームと同様の物であって、“恐怖”では無く“スリル”というべき感覚である。

ではこのゲームではどうなのかと言えば、意図的に両陣営の能力バランスを不均衡にしている。同ジャンルでこういう設定のゲームは稀だと思うので大きな特徴となっている。開発側の目標としているのはクリーチャー側の勝率が65~80%のバランス。実際の統計データとしては以下の様な物が定期的に公開されており(これが一番新しい物と思われる)、概ね目標は達成されているのではないか。特にクリーチャー側が探索者チームよりも熟練しているプレイヤーだと、探索者側が勝つのは難しいのが解る。

https://steamcommunity.com/app/503350/discussions/0/1693785035805083851/

不均衡の理由としては今書いた様にホラーゲームとして逃げる側を怖がらせるには勝率を低くしないとならないから。しかし数%ではやはり極端なのでバランスを考えてこの程度という目標になっている。それとクリーチャーをAIにしてのCo-opが重要視されているのでバランス調整は困難というのもある。Coopでクリーチャー側を手強くしたい → しかし頭は人間ほど良くない → バランスを取るには能力自体を強化 → 結果クリーチャーが能力的に強くなる → 対戦時はそれを人間が操作するのでより強くなるといった具合。

なおアンバランスだとレベルアップ等に問題が生じるのでは?と疑問に思われる方もいるだろう。だがWN2ではレベルはアカウント管理で両陣営別や各キャラクター単位では無い為に特定の側やキャラクターで勝つ必要は無い。どちらも同じだけやれば公平という感覚で、攻守を入れ替えての1セット勝負なので総合的には公平という対戦物と一緒。それとアンロック要素が希薄でレベルアップ自体が早いというも関連している。他には対戦ゲームでは論議を呼ぶ事が多いオートバランス機能(不利な側が有利になる様に自動的に調整が入る)が固定で備わっているのもガチな対戦ゲームではないというのを示していると言えよう。

最後にWN2は決して単純なゲームではないが、異常に複雑という設定でもない。この辺りはメインターゲットがXbox One他のカジュアル層が多いコンソール市場というのも影響していると考えられる。例えばDbDなどは長期間の人気に伴って新規コンテンツを随時追加し、やり込みプレイヤーが飽きない様な変化要素を充実させていった結果として、これから始めようという新規プレイヤーにとっては基本的な知識だけでも相当な量になるという状態である。複雑化は高度な戦略やリプレイ性を向上させるのにはプラスだが、反対に初心者にとっては敷居が高くなる上にレベルが高い熟練者にはより勝ち辛くなるという問題も併せ持つ(能力別のマッチメイクが正常に機能するなら問題は軽減されるが)。

具体的な違いとしてはDbDだけではないが“Perk”というアンロック能力が存在し、これを装備する事で自分の能力を大きく変化させる事も可能になる。そこで各人がどのパークを装備するかという選択(DbDでは4個)、更にお互いがどのパークを装備しているのかという読み合いも勝負に絡んでくる。一方でWN2にはこのパークに当たる要素が無い。つまり全ての知識を得た上でも相手がどんな能力(パーク)を持っているのかは判らないというゲーム性では無く、知識さえあれば相手の能力面においては不確定要素は存在しない。これは一長一短であり、初心者でも入り易いという点はWN2の利点だが、長時間に及ぶリプレイ性やゲーム毎の多彩な変化という面では劣っているという事になる。

ゲーム仕様関連。開催中のゲームを検索するブラウザ装備。ただし進行中のゲームに途中参加する機能は無い。スロットに空きがあればロビーには入れるが、現在のゲームが終わるまでは待つ事になる。観戦モードは無し。各ゲームの進行状況は見られる(0/8の様に手掛かりを幾つ発見している状態かが表示される)。

対戦モードでは陣営を決めてからマッチングするのではなく、全員がロビーに入ってからその中で誰がクリーチャーをやるのかを決定する(入れ替わったり出来る)。どのキャラクターを選択しているのかはお互い判らない。(フレンド同士が必ず組む設定の)パーティー機能は無しだが、プライベートでのプレイは可能。フレンドは画面右下の+アイコンから誘える。VCは許容されているが、ゲーム内に装備されているVCの機能がどうなっているのかは未検証(自動的にクリーチャー側には探索者側の声は全て聞こえなくなるのか等)。数字の1-4キーによるクイックチャット有りなので、VC無しでパブリックのゲームでも一応は可能である。

初期には接続に関しての問題があった様だが、18/07/16にSteamworksへ移行しており安定性を高めている。Steamworksならば原則ポート開放に悩まされる事も無いし、接続の問題はあまり気にしなくても良いだろう。

探索者は18人(有料DLC含む)。キャラクターやそのスキンはレベルアップによるアンロック方式。能力は7つのパラメーターにより決定され、それぞれ10段階の数値。スキンが変わるとどこかが+1, -1という微細な変化が生じるがほぼ同一。他には各人が特技というか特殊能力の様な物を2つ持っているがこれは変更出来ない。アンロックやカスタマイズ可能な能力は無し。よってキャラクターによって得意な事と不得手な面を持つ。日本語で簡単なガイドを制作されている方が居るので紹介。white noise 2やってみようよ(探索者編)

クリーチャーは8種類(有料DLC含む)。アンロック方式は同様。能力パラメーターは7種。クールダウンが必要な独自スキルは各3種類所持。他に特殊能力的な物を2個持っている。こちらも能力のカスタマイズやアンロック要素は無い。white noise 2 やってみようよ(怪物編)

メインのシステムとなるフラッシュライトの照射による撃退と探索者側のSAN値に関しては、今回のセッションでも疑問が出ていたし、重要な事項なので調べた事を書き留めておこう。クリーチャーをライトで照らす事でスタンさせてテレポートさせられるが、この際にクリーチャーの姿を見てしまう行為はSAN値を削る事になるのでなるべく避けた方が良い。よって照らしてスタンさせた事を確認したら、後は姿を見ずに背中を向けて逃げだすというのが基本になる。複数人で居るならば照射役以外はすぐに逃げるというのも手である。なおこのライト照射はクリーチャーの正面からである必要はない。

しかしクリーチャーはスタン後も一定時間は動けるし、その時間はスタンさせた回数が増えるほど長くなる。よって背を向けて逃げたが捕まってしまうという危険性が生じる。それを防ぐにはライトを当て続けるとクリーチャーの速度を低下させられるという要素が存在しており、これはフラッシュライトで45%, ライトスティックで25%と固定値。なので逃げても間に合わないとなったケースや、不意討ちで仲間が襲われた際に速度低下を引き起こさせようとSAN値の減少と引き換えにクリーチャーを見ながらライトを当て続けるという行為は無駄ではない。だがその判断基準には、既に何回スタンさせているのか, 探索者の複数の能力パラメーターの値, クリーチャーの複数の能力パラメーターの値, 現在のSAN値等様々な要素が絡んでくるのでとっさには難しい。それと照射によるスローダウンが発生する度に、それにより更にスタン後の移動可能時間が延びるという点にも注意。

ゲームに変化を与えるカスタマイズ要素としては探索者側にはフラッシュライト。クリーチャーには偶像という物が用意されている。フラッシュライトは25種類程存在し、それぞれが照射距離や範囲(角度幅)が異なる。長距離まで届くが範囲が狭い物、逆に近距離だが周囲を広く照らす物などいろいろ。能力パラメーターは7種もあり、それぞれ探索者のある能力値を補完したり逆に下げたりも発生するので選択の影響はかなり大きい。

偶像は15種類ほど。これはマップ内の各所に外形が配置されて、プレイ中に近付いてUSEすると召喚される。基本パラメーターとして、探索者がこれを見るとどれだけSAN値が削られるかと、どれだけの距離で探索者を検知出来るか(範囲内に入るとその偶像が光って見える)の2種を持つ。他には特殊効果がそれぞれに有り。

マップは9種類。探索者側が「マップが全体的にどんな形状なのかを把握出来ない様にする」事を念頭に置いて作成されており、実際に複雑な構造で確かに全体像が思い浮かばないというレベル。クリーチャー側に取っては「デッドエンドが無い」様にされており、追い詰められると逃げ場が無いというエリアは無くされている(キャンプ不可)。なおこのゲームでは前作と同じくゲーム終了後に各人がマップ内をどういう風に動いていたのかを再生してくれる機能が有り、これは結構見ていて面白い。

探索者側としては基本は固まっての移動となる。なお全てのクリーチャーはクールダウンで何回でも使用可能な「ランダムな探索者のある程度近くにテレポートする」というスキルを持っている為、クリーチャーを捲いて逃げ続けるという事は出来ない。相当に暗い上にSAN値が下がると見通しも悪くなり、特に追われて逃げたりした際にはぐれてしまったりもするが、この時には叫んで自分の位置を外形で知らせるというスキルがある。ただしこれはクリーチャー側にも見えてしまうので危険。

手掛かりを早く発見するには分かれて行動した方が有利であり、実際に高レベルの慣れたパーティーでは2-2や3-1での行動という作戦も使われている。例えばステルス値の高いキャラクターで単独行動するなど。だが全ての味方から20m以上離れると能力パラメーターにデバフというペナルティがあり、また単独で居る時に捕まってしまうとそのまま死亡の危険性が高いという大きなデメリットもある。よって相当に慣れてくるまでは固まっての行動の方が無難だろう。

探索者側には各種アイテムも用意されており、1個だけ携帯する事が出来る。これ等は拾う時にもUseが必要だし、使用する際にも同じく一定時間はUSEしないとならない(単に押下だとその場に落とす)。例えばSAN値を回復してくれるPainkiller, ダウン状態を一回リセットするメディキット, 手掛かりの場所を正確に示してくれるトランシーバーなど。ただしどれもレアで数は少ない。バッテリーだけは数が多く、その場で補充する仕様になっている(現在量はアイコンの周囲のゲージで確認可能)。

ソロプレイ。可能ではあるが、探索者側を選択すると自分一人だけで味方のAI無しとなり難易度が高い。クリーチャー側だと相手は4人居るがかなり弱いとアンバランス。そして難易度設定は出来ない。Co-opモードにしてロビーを作れば難易度設定は出来るのだが、これだと最低2人集まらないとスタート出来ないのでソロでは不可。なのでソロでも楽しめるとは言えない。

人気とプレイヤー人口。残念ながらこれを書いている2019/06現在では既に過疎状態となっている。元から人口が多いタイトルでは無かったが、それでも一年前辺りならば欧州やアジア勢が多目の時間帯(22:00~AM6:00辺り)であれば1頁に収まらない位(10個以上)のゲームが実施されていたものだが、現在では入れるサーバーが一つ有るかどうかという程度にまで落ち込んでいる(サーバーは有っても内輪らしき物が多い)。よってセール時にフレンドと一緒に購入するとかしてのプレイを推奨する。

Steamでもゲームの評価自体は「非常に好評」なのだが人気は得られていない。原因としてまずは宣伝されていないので知名度自体が低い。会社が小さくて代理店も付いていない。次にXbox Oneがメインターゲットというのも有るとは思うのだが、今回はそのXbox Oneの方でも大して盛り上がってはいない様である。これは前作とは違って今回は同ジャンルとなる競争相手が多く、かつDbDという強敵の存在により目立てていないという面もありそうだ。付け加えるなら対戦ゲームとしてはアンバランスな設定という問題から真剣勝負派には受けが悪く、Co-op派にはCo-opも可能であるという情報自体があまり知られていないのではないかという気もする。

後はレベル上げやアンロックの要素が希薄であるという理由。よってある程度プレイし終わったプレイヤーがもうやる事が無いと抜けて行ってしまうので人口が定着しない。だがレベルアップ等のやり込み要素を強めるほど、上下間の格差が拡張してしまうという問題もあって難しいところ。つまり高レベルな上に立ち回りが上手いプレイヤーだけしか残らくなると、新参者がたまに来てもレベルが低い上に当然立ち回り方も解っていないので常連の相手にならず、ひたすら負け続けてすぐに去ってしまうので人口が増えないとなってしまう。その点でWN2の様な設定では比較的熟練者との格差が開かないという利点は持っている。

WN2にとっては不幸な事に開発中に非対称型対戦ゲームが大人気となってしまい、またホラーテーマだったのでDbDやFt13thといったより高額予算の作品との比較もされてしまったのがマイナスに働いたと見るべきか。Co-opと対戦の両方を同時実装しようとして上手くバランスが採れなかったとも言えそう。このジャンルが流行せずに前作同様のCo-op専用ゲームとして世に出た方が売れて人口も多くなっていたかも知れない。